医薬品のモノづくりの歩み【第42回】

執筆者関連書籍「医薬品製造におけるモノづくりの原点と工場管理の実践」

BSCとKPIマネジメント(4)

今回は、SCMから更にブレークダウンした工場のBSCの考え方や作り方について紹介しましょう。

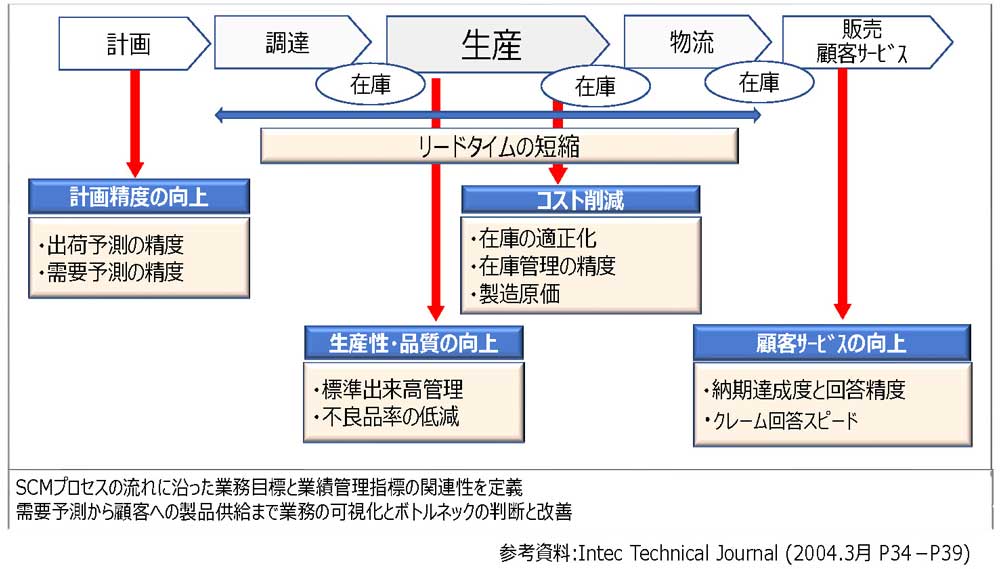

SCMのプロセスは、基本的に図1のような流れで進められ、その流れに沿った業績目標は、需要予測から顧客への製品の安定供給まで、図のような項目が挙げられます。1)工場は、この流れの中では「生産」を担い、生産性、品質の向上とコスト低減が主な目標となりますが、機能的には、生産計画の精度向上と適正な在庫管理による安定供給を通して顧客サービス向上に貢献します。挙げられた業績目標は、医薬品製造の「モノづくり」の基本要素であるQCDTの視点で捉えることができることから、工場のBSCの考え方をトップダウンの展開に「モノづくり」の視点を加味して考えてみたいと思います。

工場は、これまでの連載の中で話してきましたように、医薬品に限らず、「モノづくり」を担う機能として、その基本要素のQCDTのパフォーマンスをバランス良く高め、最大発揮することで、会社の戦略目標達成に貢献することにあります。2)従って、工場の戦略目標をBSCに基づいて策案する場合、「モノづくり」の基本要素に関連付けて組み立てることがポイントになります。図2に医薬品工場の一般的な4つの視点に基づくBSCを示します。

最初に財務の視点は、「モノづくり」の基本要素の「コスト(C)」に相当します。工場は、医薬品を製造するために資源を費やし、その費用を製造原価として管理しています。この製造原価は、医薬品の製造に必要な金額情報を可視化することにより、医療用医薬品では薬価の設定(売価の決定)に活用されたり、会社としても必要な資源配分の見直しに活用されたり、予算、決算や中期的な損益見通しなど会社経営の戦略的な意思決定にも役立てられます。つまり、製薬会社は医薬品を売って、それに掛かった費用、つまり製造原価を差し引いたものが利益となり、その利益を増やしていくことで成長していきます。企業が利益を得るためには売り上げを伸ばすか、原価を下げることです。工場が原価低減に取り組み、得られる成果がそのまま金額として企業の最終利益に繋がっていく事から、製造原価の責任を担っている工場が利益創出部門(プロフィットセンター)と呼ばれる所以はそこにあります。

次に、顧客の視点です。工場の役割として、顧客の視点でみた最も重要な基本要素は品質と安定供給です。品質では、市場に不良品が行かないよう、どの製品ロットも設計通り一定の品質が得られるように製造の安定化と品質管理に努めます。万一、工場から不良品が市場に出た場合、健康被害を及ぼすような甚大な被害をもたらすこともあり、会社の信頼を失うだけでなく、会社存続の危機を招くことになりかねないことから、品質維持向上の取り組みは重要な戦略目標となります。もう一つは安定供給です。患者が必要な時に必要な医薬品を必要な量、必要な場所に届けることが安定供給で、その中のどれか一つでも欠落すると市場欠品となります。その結果、医薬品を安定供給する社会的使命を果たすことができないことになり、顧客からの信頼を失うことにもなりかねません。従って、工場にとって安定供給するための取り組みも重要な目標となってきます。

コメント

/

/

/

コメント